耐震診断の実施方法や結果の見方、診断に応じた耐震補強の説明を解説しています。実際に行われた全国の耐震補強をもとに具体的な耐震補強の金額についても紹介します。合わせて建築時期によって変わる旧耐震基準や新耐震基準の解説をしています。

地震がきた時に命を守る最低限の備えとして、家が崩れないことはとても重要です。

しかし2000年以前に建てられた日本の住宅の90%以上は、耐震性に不安があるとの調査結果があります。

そうした状況の中、家の耐震補強を検討することはとても重要です。

今回の記事では、耐震補強について押さえて欲しいポイントをお伝えします。

自分の家は大丈夫かな?という視点でぜひ見てください。

早速ですが今回の記事のまとめです。

| ・旧耐震基準である1981年5月以前に着工した住宅は耐震補強が必要 ・新耐震基準でも2000年6月以前に着工した住宅は耐震性の確認が必要 ・耐震性は耐震診断を行うことで、現行の耐震基準を満たしているか確認できる ・耐震補強の平均金額は150万円程度 |

目次

1. 私の家は地震に弱い家?

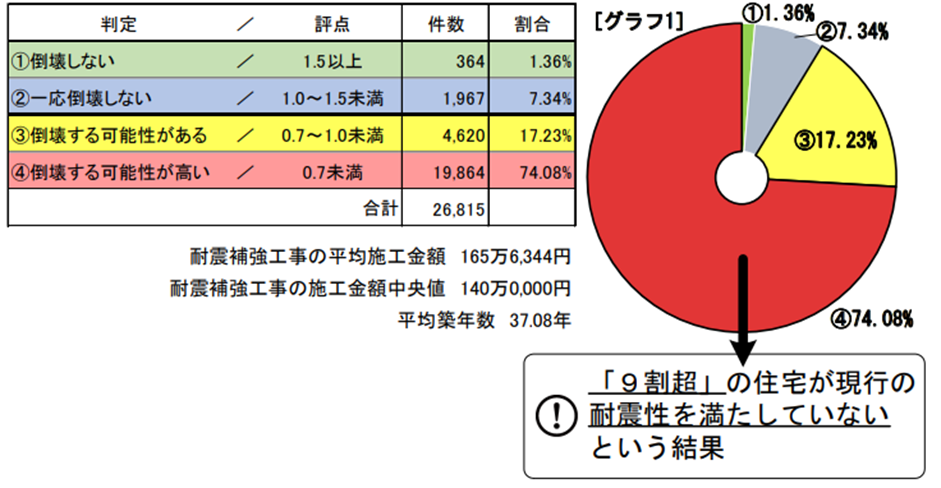

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の調査によると、耐震性を調査した家の実に91%が「倒壊の可能性がある家」と診断されています。

自分の住んでいる家は大丈夫なのか?どんなポイントを確認すればいいのかを解説していきます。

1-1. 【旧耐震基準】昭和56年(1981年)5月頃着工までの物件は耐震補強が必要

昭和56年(1981年)5月頃までに着工された建物は、耐震補強が必要となります。

それは1981年までの建物は「旧耐震基準」というもので建てられており、震度5程度で倒壊しないことを想定して建てられているからです。

震度5程度を想定した耐震基準では、今の災害状況や国の指針をふまえると耐震補強が必要です。

1981年以降は耐震基準が改正されました。

これを一般的には「新耐震基準」と呼んでおり、震度6~7の地震でも倒壊しない設計が義務付けられました。

1-2. 新耐震基準でもリスクがある場合も

それでは新耐震基準であれば安心か?というとそうではありません。

実は新耐震基準で建てられた住宅でも、調査をすると85%の家で「倒壊する可能性がある家」と判断されました。

それは新耐震基準でも2000年までは、耐震性のために大切な下記の4項目が規定されていなかったからです。

・筋交いを留める金物

・壁の配置バランス

・基礎と構造の固定方法

・地耐力に合わせた基礎構造(地盤調査の必須化)

2000年以降は建築基準法の改正でこの4項目が規定されたため、新耐震基準が目指す耐震性能がより確実に実現されています。

結論としては、2000年までに建てられた新耐震基準の住宅は、耐震性が大きくバラついてしまっているのが現状です。

2. 現状把握は耐震診断を行うことで分かる

旧耐震基準の住宅はもちろんのこと、新耐震基準の住宅でも家の耐震性を把握することは大切です。

その方法として「耐震診断」があります。ここでは耐震診断の概要と結果の見方について解説します。

2-1. 耐震診断とは

耐震診断とは地震に対する強さを調査し、家の改善ポイントを明らかにします。

診断は約2時間掛けて下記の項目をチェックします。

・間取り、家の形状

・屋根裏、床下

・水回り

・建物の外観

・基礎

・周辺環境

診断する会社によっては現場を見る前に、まず図面から簡易診断してくれる会社もあります。

2-2.耐震診断は「Iw値」で診断される

実際に耐震診断をしたあとは「Iw値」と呼ばれる評点で、結果が出ます。

これは新築における耐震等級の考え方と近いものです。

数百年に1度程度起こる「震度6強」の地震に対して、どの程度耐えうるかを示しています。

診断では、Iw値毎に4つのランクに分けて評価します。

1.5以上:倒壊しない

1.0~1.5未満:一応倒壊しない

0.7~1.0未満:倒壊する可能性がある

0.7未満:倒壊する可能性が高い

Iw値が1.0を超えていれば現行の耐震基準を満たしていることになります。

逆に1.0以下の場合は耐震補強を検討したほうがいいでしょう。

3. 耐震補強工事の気になる費用や工期

ここでは耐震補強工事を行う際の費用や工期について解説していきます。

工事の内容によっては住みながらの工事が難しく、借家の準備が必要になることがあります。

費用や工期は築年数によって変化するので、ぜひ参考にしてください。

3-1. 耐震補強のコストは平均150万円~

耐震補強の平均施工金額は約150万円となっています。

より細かく見ていくと、築年数ごとに金額が大きく変わってくることがわかります。

| 築19年以下 | : | 94万9,853円 | 2000年改正以降 |

| 築20~29年 | : | 130万8,624円 | 新耐震基準 |

| 築30~39年 | : | 169万9,827円 | 新耐震基準 |

| 築40~以上 | : | 189万9,074円 | 旧耐震基準 |

耐震補強は高額になりがちですが、実は地方自治体の補助金が活用できることが多いです。

例えば東京都練馬区では、旧耐震基準の家の耐震補強に対して最大130万円の助成がでます。

お住まいの市・区のホームページで調べてみると良いでしょう。

しかし、注意点としては実際の工事としては、耐震改修だけで完了するケースはほとんどないのが実態です。

耐震補強以外に、内装・外装・水まわり改装などの付帯する工事を同時にされる方が多く、壁などを壊すため、せっかくということで大規模なリフォーム工事になっていくケースが多いです。

当然、水まわり設備の改装などを行うと、数百万円単位で金額が上がってくるため、150万円という平均単価は「耐震改修にかかる部分のみ」の認識で検討してもらった方がよいでしょう。

3-2. 耐震補強の工期は1週間~1ヵ月程度

耐震補強に関する工事期間は、1週間~1ヵ月以上と工事によってまちまちです。

内容によっては家を解体して行う施工もあるので、期間中は家を空ける必要があります。

ここでは代表的な施工内容の工期を紹介します。

・基礎の補強、躯体と基礎の接合

工期:1~2週間

家の基礎部分だけの工事の為、住みながらの工事が可能です。

・壁の補強

工期:2週間~1ヵ月

最近では耐震だけでなく、制振機能を設けた壁をつくる事例も出てきました。

一部家の解体が必要になるため、工事個所の部屋は期間中空けておく必要があります。

・柱、土台などの交換

工期:1ヵ月以上

家の構造そのものを交換・補強する場合は、家全体を解体することが多いため、期間中は引越しが必要となります。

上記の工事期間に関しては、耐震補強のみになるため、内装・外装・水まわり設備の改装も同時に行う場合、工期としても比例して伸びるため、仮住まいの期間もしっかり確認しておきましょう。

4. まとめ

今回は住宅の耐震補強について解説しました。

まずは今住んでいる住宅の耐震性を知ることが重要だとお伝えしました。

そして必要に応じて耐震補強を行うことで、将来の災害に備えることができます。

ミサワリフォームでは耐震診断や耐震補強のご相談が可能です。

もし家の耐震で気になる点がございましたら、ミサワリフォームへお問い合わせください。